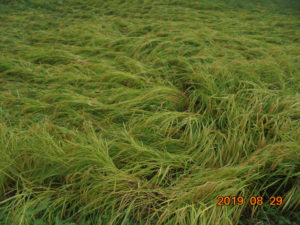

木立近くの田んぼの稲が、10日ほど前の大雨、大風時に倒れてしまいました。(右写真)

その様子を見ていると、かつて稲刈りをしたことを思い出します。

私は、小、中、高と田舎を出るまで、田んぼの手伝いをしていました。

※ 当時、農家の子どもは、農繁期にはたいてい手伝いをしたものでした。

夏休みの終わりごろ〈8月末ごろ〉には、稲刈りもしました。

木立近くの田んぼの稲のように倒れていると、とても刈りにくかったのを覚えています。

真っ直ぐに立っている稲の場合は、左手で稲をつかみ、右手に持っている鎌で切るだけで済みます。

しかし、倒れている稲となると、まず真っ直ぐに起こさなければなりません。

稲が一本一本バラバラに倒れているときは、左手に収まるようにそろえる必要もあります。

時間がかかり、難儀したのを思い出します。

聞いたところによると。稲刈り機〈コンバイン〉を使う現在でも、倒れた稲は刈りにくいとのことです。

〈私は現在稲作はしていません〉

昨日、今日と梅雨末期を思わせるようなけっこうな量の雨が、断続的に降っています。

このような状態が、明日の夕方まで続くそうです。

倒れた稲にぬかるんだ田んぼ … 。

悪条件の中での稲刈りになりそうです。

他人事ながら、たいへんだと思います。

たくさんの米が穫れることを願う次第です。