先日から、腰痛、夏風邪、右肩痛〈右肩が痛くて上がらない〉により体が不調気味です。

それに伴ってか、日々の作業への張り合いも今一つです。

その作業も、今日は雨天のためにできなく、久しぶりに書店に行きました。

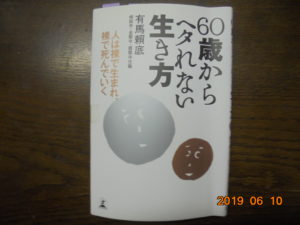

【60歳からヘタれない生き方】のタイトルが目に飛び込んできました。

目次や中味を一読し、おもしろそうだったので買いました。(右上写真)

著者は、有馬賴底氏〈相国寺・金閣寺・銀閣寺住職〉です。

〈出版社…幻冬舎〉

” 信心よりも掃除が大事 ” の箇所〈P163~166〉に引かれました。

… 禅には、「一掃除、二信心」ということばがあります。一番大事なことは掃除、信心は二番目という意味ですが、普通に考えれば、宗教の道に生きる人間にとっては、何よりも信心が大切なのではないかと思うはずです。でも、禅では、信心よりも掃除の方が大事だと教えます。

… … 日々の掃除を怠ることなく続けることで、心のチリが払われ、心が清らかになって、霊性も高まってくる。すると、それまでの日常がありがたいものになってくるし、ささいなことにも感動できるようになってきます。掃除の功徳には、計り知れないものがあるのです。 …

掃除には除草も含まれるようです。〈ネットで確認〉

で、上記の箇所では、掃除という言葉を除草という言葉に置き換えて読みました。

定年退職後、日中毎日のように過ごしている約5,000㎡の居場所 … 、 春から秋にかけてしょっちゅう除草をしています。(右下写真)

… なんでそれまでにして除草をするのか? …

確かに人目ということもありますが、

そのことより、むしろ無意識のうちに

… 心のチリを払い、心を清らかにしたい …

という気持ちが働いているのでしょうね。

今日有馬氏の著書を読んだことにより、

最近沈みがちだった

… 除草をはじめとする諸々の作業への張り合い … が、

再び高まってきました。