先日、菜園にある物置に据え付けてあった本棚を解体しました。

※ そのときの様子については、1.14付ブログ記事『作ったり壊したり』をご覧ください。

で、解体ででたコンパネやベニヤ板の一部は、3個の本箱を作るために使いました。

〈1.20付ブログ記事『鎖でがっちり地震対策を講じる』参照〉

残ったコンパネなどは、いずれ何かに使うつもりで保管してありました。

それらの使い道が決まりました。

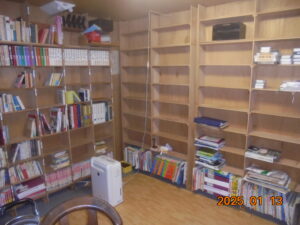

自宅の物置に据え付けて本棚にすることに。

※ 自宅には、菜園同様2つの物置があります。

一つは、1.8付ブログ記事『ものを大事にするって容易ではない』でお伝えした物置で〈昨年の6月まで飼い犬の居場所でした〉、もう一つは、今回本棚を据え付けることにした物置です。

広さは8㎡弱で、床がコンクリート面になっています〈もちろん1階です〉。

昨年の大地震以来、本のように重たいものはできるだけ家の中に置かないようにしています。

とくに2階には。

その点、地面に直結しているコンクリート面だと安心です。

ただ湿気が心配。

幸いにも窓があり、こまめに換気をしたいと思っています。

明日中に仕上げる予定でいます。

最終的には、幅1,8m、高さ2,3m、奥行き0,18mの〈据え付け〉本棚になります。

ホントに作ったり壊したりですわ。(右上写真)