暖かいを通り越して暑い。

〈最高気温25℃近くか〉

3時間ほど草刈りをすると、ダウン気味状態に。

昼食後、休憩がてら近くのホームセンターへ苗木を見に行きました。

運よく、以前から欲しいと思っていた山椒の苗木がありました。

朝倉山椒〈あさくらさんしょう〉という品種で、税込み1,000円ちょっとで買ってきました。

木立に戻ってくると、すぐに植えました。

植え終わったのは〈午後〉3時。

とにかく暑いので、外に出るのを止め、屋内作業に切りかえました。

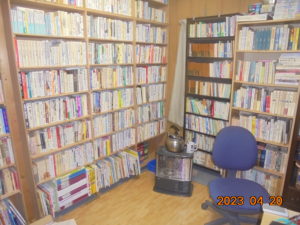

菜園〈木立から車で7~8分〉にある物置に行き、本の整理をすることに。

物置はプレハブですが、暑いといっても真夏の猛暑とは違い、中はちょうどの温度でした。

まずは椅子に座って〈持って行った〉コーラと駄菓子でひと休み。

それがいけなかった … 本を整理しようという意欲がいっぺんに消滅。

飲んで、食べて、1時間半ほどボーっと本の背表紙を眺めていました。(右上写真)

たまたま本棚から抜き出した本を開くと、

… … お金や欲望や地位などとは関係のない生き方があるということを国民全体が理解し、そのような生き方を実践する … …

という文章が目に飛び込んできました。

【日本人はいかに生きるべきか】阿部謹也著:朝日新聞社 を再読することになりそう。〈三読目かも〉

暑さのお陰かな。