風邪は回復方向に。

昨日は微熱のためにジッと座っていられなかったけど、今日は大丈夫。

外は雪がちらつき寒いので、プレハブ内で読書をすることに。

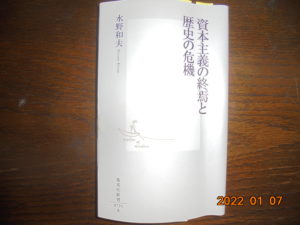

【資本主義の終焉と歴史の危機】水野和夫著:集英社新書(右写真)を読みました。

… ゼロインフレであるということは、今必要でないものは、値上がりがないのだから購入する必要がないということです。消費するかどうかの決定は、消費者にあります。ミヒャエル・エンデが言うように豊かさを「必要な物が必要なときに、必要な場所で手に入る」と定義すれば、ゼロ金利・ゼロインフレの社会である日本は、いち早く定常状態を実現することで、この豊かさを手に入れることができるのです。

… … 私たちは今まさに「脱成長という成長」を本気で考えなければならない時期を迎えているのです。 P208~209

私は何がしかの貯蓄をしているが、利子はほとんどない。

逆にお金を借りても、利子は低いだろう。

借り手がいないのである。

利子を払うほどの儲かる事業がどこにも見当たらないからである。

水野和夫氏〈法政大学教授〉はそのような視点に立ち、日本の経済が限界状態にあることを上記著書で述べている。

で、経済成長が望めない以上、「脱成長という成長」を本気で考えることを提案している。

もはや利潤を追い求める時代は去り、

法人税率を上げたり非正規労働者をなくしたりするなど、格差是正に舵を切り替えた方が国民が全体的に豊かになるのではないか、

ということを言っているのである。

私は、現在、町会長の下で集落の世話係をしているが〈5年目〉、集落のまとまりが年々低下してきているように思っている。

その一因として、経済的格差が広がってきていることが影響している気がしてならない。