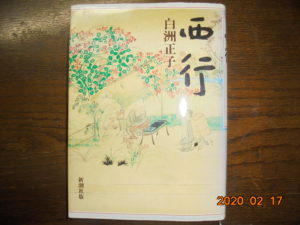

今日も【西行】白洲正子著:新潮社版(右写真)を読みました。

印象に残ったくだりを紹介します。

… 〈西行が〉吉野山へ入った後の歌は、一段と風格を高めたようであるが、それは自分自身を深く見つめる暇と余裕を持ったからであろう。人間は孤独に徹した時、はじめてものが見えて来る、人を愛することができる、誰がいったか忘れてしまったが、それはほんとうのことだと思う。 …

P89~90

… ここで西行は、永年たずさわって来た歌の道で、「言葉の罪」というものを強く意識していたことを物語っている。今でも物を書く人々は(もし良心があるならば)、多かれ少なかれみな感じていることだが、たとえ一時的にも滝に打たれることによって、西行は救われた心地がしたに違いない。 … P98

… … どちらかといえば『聞書集』の中に … … 西行の内面を告白した歌が多く、 … … 花や月によせて詠むのならともかく、直接自分の心と向き合って煩悶することなど、大体やまと歌には不向きなのであって、そこに西行の普遍的な新しさが見られる。 … P119

… 歌というものは暗唱して、何十ぺん何百ぺんとくり返す間に、その歌の姿がおのずから見えてくるものだ。単なる主観といってしまえばそれまでだが、単なる主観に生きた西行を知るには、そういう方法で近づくしかないように思われる。 … P131

… 〈西行の歌には「なんとなく」という句が多い〉 … … ほとんど西行の専売といってもいいくらいだが、よほど柔軟な心を持たなくては、このように率直な歌は詠めなかったであろう。 …

P156~157

【西行】と白洲氏が共振しているのではないか、と感じられました。