本の整理をそっちのけに本を読みましたわ。

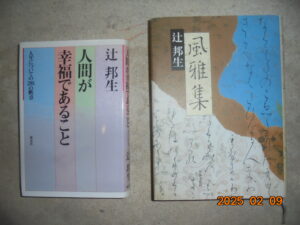

辻邦生の書いたもので、【人間が幸福であること】:海竜社と【風雅集】:世界文化社(右写真)です。

とくに印象に残った箇所を両著書より一つずつ紹介します。

… 我々が現実のさまざまな体験により体験前とは別の人間になっていくように、本の中から出てくるときの人間はそこでの体験を通して別の人間になっていなければならないと思うのです。 … … そしてそういうときの本の中の意味は … … カフカが言っているように、本質的には精神的な苦痛、苛酷な鑿〈のみ〉を心にうちこんでくれるものでなければならないと思います。日常性の中で凝り固まった、あたかも固い氷に包まれたような我々の心を打ち砕いてくれる砕氷船の役目をしていなければならないのです。そのことにより我々は現在与えられている人間の条件を超えて、もっと広い可能性と意味あいをもって生きることができるのです。現実の世界に生きるのと同様に書物の中に生きることにより精神的現実を体験し、それに魂の底まで震撼されることで我々は蘇るのです。 …

【人間が幸福であること】 P243~244

… 私は、小さな私的な主体を抜け出て、より深く大きな流れを作り出している自然や宇宙の根源の力、そういうものに合体したときに本当の詩が生まれるのではないか、とこの頃しみじみ感じます。芭蕉の『笈〈おい〉の小文〈こぶみ〉』の前文に「見る処〈ところ〉花にあらずという事なし。思う所月にあらずという事なし」という言葉があります。 … … つまり自分自身の存在そのものが既に花であり月である、そういう究極のあり方を言っているわけでしょう。 …

【風雅集】 P66

ここしばらくは活字から遠ざかった生活でした。

「この先、本を読むことなく暮らしていくのかな。」と思っていたほどでした。

書庫づくりのおかげで、久しぶりに活字に浸ることができました。

書庫には本がいっぱい … 感謝するのみですな。