前回の続きです。

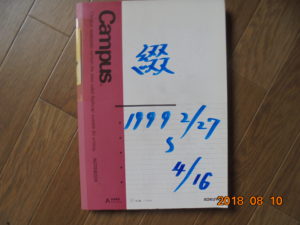

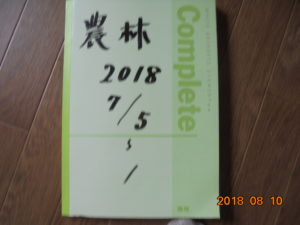

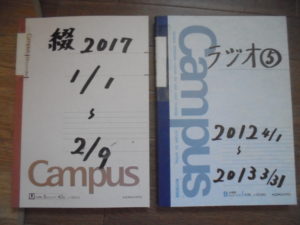

20年ほど貼り続けていますので、【綴】【読書案内】【農林】それぞれのノートを合わせると300冊前後になります。(右上・右中上写真)

※ 【綴】【読書案内】【農林】の詳細につきましては、4.12付及び前回のブログをご覧ください。

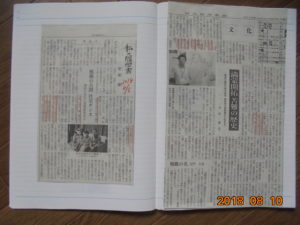

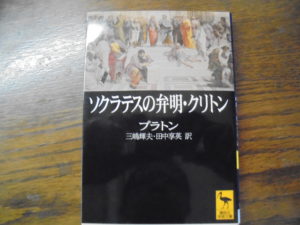

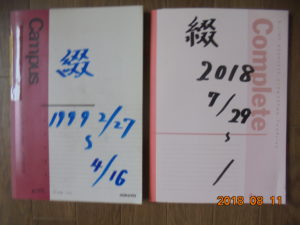

スタート時の【綴】ノート(右中上写真)を開きますと『若き定年者に学ぶ転身術』の文字が目に入り、

… 定年後も働く必要のある高齢者の中では「初心」「謙虚」は欠かせぬキーワードとなるだろう。 1999 2.28付 日経(右中下写真) … とありました。〈今でも十分通用する内容です〉

最近の【農林】ノートからは、『山林放置の危うさ』のタイトルで、 … 現実にはいま、林業で生活は成り立たない … 薪ストーブの燃料を自分で調達したいといった趣味がきっかけでもいい。山林に興味を持つ人を増やすことから山を健全に保ち云々 2018 7.23付 日経(右下写真) … とあります。〈その通りです〉

というふうに読み返したり、赤線を引いてある箇所を見たりするだけでも、そのとき自分が抱いていた考えや関心事が蘇ってきます。

20年ほど毎日のように切り貼りし、〈とくに私の場合は〉赤線を引いてあるので、加藤氏のいう ” 蓄積 ” に当てはまると思っています。

” 蓄積 ” されたノート …

単に過去を懐かしむだけでなく、未来を意義あるものにするための糧にもしたいと思っている今日この頃です。