友人が、新聞に掲載されていた ” ポピュリズム ” について話していたのを思い出しました。

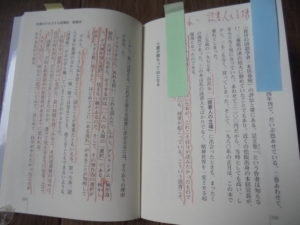

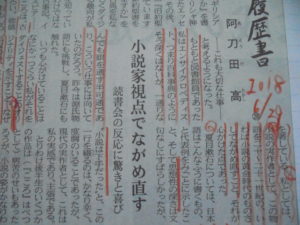

ちょうどその切り抜きがありましたので、見てみました。(右上写真)

日経新聞5月18付のプロムナード欄です。

東浩紀氏〈批評家・哲学者・小説家〉が、『ソクラテスとポピュリズム』のタイトルで、 … 彼〈ソクラテス〉は、人々が論理を選ばないことをよく知っていた。しかしそれでも論理を選び、死刑を受け入れる … … と書かれています。

【『ソクラテスの弁明・クリトン』プラトン著・久保勉訳 岩波文庫】(右中写真)を物置から引っ張り出してきました。

〈40年前に買って読まずに置いてあっただけ〉

10ページほど読みましたが、読解力が足りないのか、理解が進まず、おまけに活字も小さいので読むのを止めました。

新たに【ソクラテスの弁明:プラトン著・納富信留訳 光文社古典新訳文庫】(右下写真)を買ってきました。

読みやすかったです。〈字も大きい〉

P98より

… 〈ソクラテスに死刑の判決を投票した人々に対して〉もしあなた方が人間を殺すことで、だれかがあなた方に対して正しく生きていないと非難するのを止められると考えているのなら、それは立派な考えではありません。 …