目指すは、「含水率」18%以下

… 乾燥の目的は薪の芯の「含水率」を下げること。一般に「いい薪」といわれるのは含水率20%以下。16~18%ならベストだ。ただし、長く置けば置くほどいいというわけではなく、広葉樹も針葉樹も薪の寿命はだいたい3年。4年以上乾燥させると、薪に力がなくなって火力が出ない。 …

【季刊地域№12:農文協】 P27より

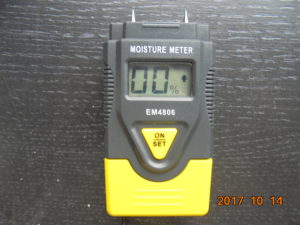

先日ホームセンターへ行ったとき、ストーブコーナーに薪含水計がありましたので買いました。税抜きで3,200円でした。(右上写真)

早速薪の含水率を計ってみました。

【結果】

11~17%

7,8年放置してあった間伐材を薪にしたので、含水率が極端に低いのだと思われます。薪に力がなく、火力がそれほど出ないことも予想されます。

ついでに立ち枯れの木(右下写真)を薪にしたものや生木を薪にしたばかりのものの含水率も計ってみました。

【結果】

・立ち枯れのネムノキを薪にしたもの 含水率 19%

・生木のネムノキ 〃 〃 28%

・ 〃 スギ 〃 〃 36%

数少ない実験からは客観性のある結果を云々できないのですが、やはり生木から薪にしたばかりのものは、乾かす必要がありそうです。

薪が尽きたときは立ち枯れの木を使うと言われますが、今日のネムノキの結果からはそのように言えそうです。