今日も楽々30℃超の気温。

午前11時過ぎに外での作業を打ち切りましたわ。

もちろん自宅に走って水風呂に飛び込んだのは、言うまでもありません。

午後は買い物に出かけ、戻ってくると明日の班会議の資料づくり。

会議は〈午前〉10時30分に開始を予定しているんだけど、はたして何人出席することやら。

※ 明日は、〈午前〉6時より集落の集会所の清掃、8時よりため池の草刈り、10時30分より班会議という3本立て。

事前に数名の班員に、実施日が同じの方がいいか、別の方がいいか尋ねたところ、みんな同じの方がいいと言ったので、それで3本立てに。

班員のほとんどは、還暦を過ぎた者 … 明日も楽々30℃超とのことで、清掃と草刈りで体力を使い果たす可能性大ですな。

せっかく出席してもらって中身のない会議をしていたんでは、出席者に申し訳ない。

で、少しでも有意義な話し合いにすべく資料をつくることに。

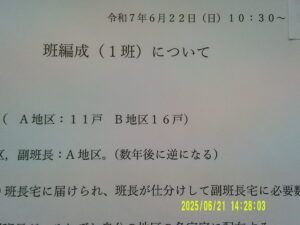

今回のテーマは、『班編成について』。

出席者が意見を言いやすいようにと、我が班の現状といくつかの他班の現状をA4用紙1枚にまとめました。(右上写真)

大きな字で20行ほど書くのに1時間余りかかりましたわ。

毎日のようにブログ記事を書いているのでまだしも、もしそれをしていなかったら、もっと時間がかかったでしょうな。

それ以前に、資料をつくることすらしなかったかも。