朝、西の空に沈みつつある満月を見ました。(右上写真)

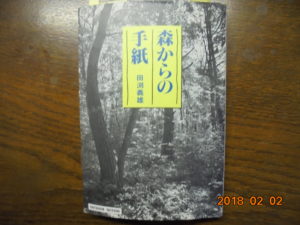

【森からの手紙:田渕義雄著 小学館ライブラリー】(右中上写真)を思い出しました。

… この国の暦が太陽暦になってから、この国の人たちは、お月様の存在をないがしろにするようになってしまった。自然が根本の生活をしていると、太陰暦のほうが人の暮らしにとってよりリアルなもののように思えてきます。 … P29

【新・なんでも夜釣り 週刊釣りサンデー別冊】(右中下写真)から

… 月夜のメバル釣りはあまり釣れず、闇夜の10分の1くらいの釣果しかなく、外道としてグレなどが多くなる。 … P59

… 〈アオリイカは〉夕暮れから2時間ぐらいが一応の目安となる。ただし満月の夜なら通して狙えるし、… P82

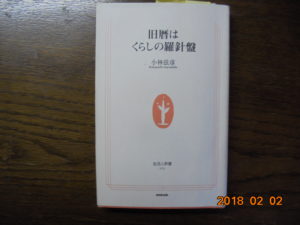

【旧暦は暮らしの羅針盤:小林弦彦 生活人新書】(右下写真)から

… 旧暦とは、太陰太陽暦の一種で、1872〈明治5年〉12月2日まで、1269年にわたって日本で使われていた暦のことです。季節の移り変わりに合った自然暦で、農本主義の時代には、民衆の生活の指針でした。 … P75

若い頃、月を気にかけながら、夜釣りに出かけたことを思い出します。

今は毎日が自然相手ですので、月と魚の関係だけではなく、もっと広く月と自然全般との関係についても知る必要があると考えています。

勉強することが一つ増えました。

” 旧暦について ” です。