午前中、菜園の草刈りをしました。

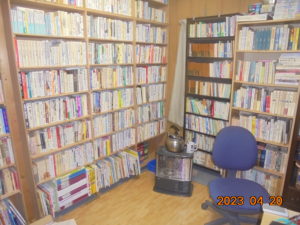

※ 一昨日は菜園横物置にある本の整理、昨日は菜園に接する公有地の草刈り、そして今日は菜園の中の草刈りと、3日連続菜園に通ったことになります。

本の整理を除き、草刈りや樹木の剪定などの菜園の管理は、以前は両親がしていました。

が、歳とともにそれが段々困難になってきました。

昨日公有地の草刈りをしていたとき、菜園自体の手入れがほとんどなされていないことに気づきました。

で、慌てて菜園の中の草刈りをしたという次第です。

菜園の広さは40m×40m。

今回は3時間で作業が終わったけど、ほったらかしにして草が伸びて茎が硬くなろうものならもっと時間がかかるでしょうな。

午後は、木立前の梅〈豊後〉とブルーベリーの木の根元の草を取り除きました。

※ 木の周りの草を刈るとき、草刈機の刃が木の根元にあまりに接近すると、草だけでなく木も切ってしまうおそれがありますので、根元に近いところは刈らないようにしています。

で、根元近くの草は、後で手で取り除いています。

草を取り除いた後、施肥もしました。

けっこう強い日差しでしたが、空気が乾いている上に、頃合いの北風が吹いていたので、快適に作業ができました。

いつも通りに体を動かしていただけなのに、なぜかしら楽しい気分の春の一日でした。(右上写真)